・20単位のノルマと時間外労働の慢性化

・スキルを磨くために休日返上で研修参加

・他職種や患者さんへの気遣い

理学療法士の仕事は、頭も体も心もフル稼働。

患者さんに全力で向き合いながら、書類や人間関係にも気を配り、自分のことはいつも後回し。

「もう疲れた」と思うのはあなただけではありません。

マイナビコメディカルの調査によると、なんとPT・OT・STの約6割が他職種への転職を検討しています。

実際に、私も新卒3年目で逃げるように「ひとり職場」へ転職を果たしました。

その結果、精神的にも体力的にも負担を減らしたなかで働けるようになりました。

そんな経験から本記事では、以下の対処法をおすすめ!

必要なのは「頑張らない選択」をすることかもしれません。

本記事では、心身の疲れを少しでも軽くするために、あえてリハビリの重要性が低い職場へ移るという選択肢を提案。

少しでも心と体が軽くなるヒントになれば嬉しいです。

特養で花開いたPT

Bすけ

ダメ出しばかりくらい続けた病院から逃げるように転職。転職先の特養では理事を任されるまでに! 働く場所が人の価値を決めるのだと実感。PT・OTが価値を見出しやすい特養の魅力を発信しています!

理学療法士が疲れたと感じる7つの理由

理学療法士の仕事は責任が大きく、高いスキルを必要とします。

そのため、「疲れた」「大変」「ツライ」と感じることが多くある職種です。

疲れたと感じる主な理由は以下の7つ。

体力的な理由

体力的な理由と精神的な理由に分けて解説するので、自分の疲れの原因をはっきりさせておきましょう!

「20単位のノルマ」は理学療法士の体力的負担としてもっとも多く聞かれる理由です。

多くの病院で1日20単位前後のリハビリをノルマと課しており、それ以外にも記録や書類作成・カンファレンスなど業務は多岐にわたります。

20単位のリハビリだけで1日の大半の時間を費やすため、業務時間内に仕事を終わらせることは困難。

20単位をノルマとして課される理由は、20単位が決められた上限だから。

1人が1週間に最大で算定できるのは「108単位まで」と決められています。5日間出勤の場合、1日の平均は21.6単位。

診療報酬により単価が決められている医療業界では、単位数を増やすことで利益を確保する必要があるのです。

特に病院では患者の入退院が頻回になるため、その度に情報収集を行う必要があります。

現病歴だけでなく、X線画像や血液データなど目を通すべき情報は多く、情報の解釈にも知識と時間を要します。

リハ職にとって、情報収集はリスク管理のためにも欠かせません。

そのため、始業時間の30分前には出勤し情報収集をする職場も珍しくありません。

情報収集を理由に残業申請をすることも難しいため、実質サービス残業となっている人がほとんどです。

理学療法士は生涯学び続ける必要のある職種です。

どの職業でも学び続ける必要はありますが、理学療法士は特に愚直に学び続ける人が多い職種。

休日や勤務時間外での研修への参加を暗黙の了解とされる職場もあります。

サービス残業が当たり前になっている職場も珍しくありません。

リハビリカルテや退院サマリー、家屋調査の報告書など業務時間内で終えることは困難。

時間内に終わらないことが当たり前の環境のため、残業申請も行いにくいのが現実です。

特に急性期・回復期病院で働く理学療法士にとって、患者のリスク管理の重要性は高まります。

病院では、疾患の治療と同時にリハビリを行うことが多いからです。

リスク管理は事前の情報収集から始まり、リハビリ中も常にバイタルや表情の観察など注意を要します。

リスクを恐れるあまり、慎重になりすぎてしまえば患者の機能向上の機会損失に繋がります。

そのため、リスク管理と積極的なリハビリのバランスを強いられることで精神的な負担となります。

リハビリ職種が多く在籍する職場では、先輩や上司の目が精神的な負担となる場合があります。

特に若手は、リハ室でリハビリをしていると先輩の視線を感じることが多くあります。

先輩は指導・教育という自分の役割を果たす目的でプレッシャーを与えるつもりはありません。

しかし、若手にとっては見られていることが精神的な負担に感じやすいもの。

また、多くの職場で教育のために行われる症例発表も大きな負担になります。

症例発表での先輩からのアドバイスは、伝え方や捉え方によっては精神的なダメージにもなり得ます。

目上の人や、友人以外とのコミュニケーションを苦手とする人もいます。

指導者である先輩を相手に萎縮してしまったり、他職種の役職者に尻ごみをしてしまうことは珍しくありません。

うまくコミュニケーションがとれないことを気にしてしまう人は、自己肯定感が低下します。

その結果、さらに萎縮してしまいコミュニケーションがより難しくなるという悪循環に陥ります。

働くうえでのやりがいを見出すことができずに、疲労感だけが溜まってしまう人もいます。

・患者さんが思うように回復しない

・毎日がルーティン化している

・頑張っても評価されない など

人によってどんな瞬間にやりがいを感じるかは様々です。

やりがいを感じられなければ、ただただ仕事をこなす毎日になってしまいがち。

給料でも報われにくいリハ職にとって、やりがいを感じられないことは重大問題です。

理学療法士が疲れたときに見直したい働き方

本記事では、よく聞かれる以下のような対処法は省きます!

「キツイなら上司に相談しよう!」

「疲れたなら有休を活用しよう!」

「苦しいなら休職しよう!」

私だったら、「そんなことしたら、その後も同じ職場で働くのは気が引ける」と感じるからです。

本記事の対処法の結論は、

例えば、特養や慢性期病院のような施設。

転職ということで、実行するハードルは高いかもしれません。

しかし、「上司に相談」「休職」のような対処法とは比べ物にならないほど効果は絶大です!

実際に、私は「回復期病院」から「特養」に転職したことで特に精神面で報われるようになりました。

特養はリハ職が評価されやすく、今では理事も任されています。

リハビリの必要性が高い「病院」とリハビリの必要性が低い「特養」。

両方を経験している私が、両者の働き方の違いを具体的に説明します。

両者の働き方の違いがわかると、「特養」で体力的・精神的負担が減らせることも納得できます!

特養

- 1日20単位のノルマ

- 患者の激しい入れ替わり

- 厳しい労働環境

上記の病院と特養の違いについて、具体的に説明します!

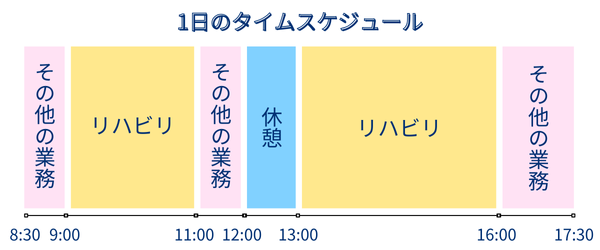

特養のリハビリは時間・頻度・実行者に決まりはなく、施設ごとに決めることができます。

全国の平均入所者数である70人の施設で、週1回のリハビリを20分行う場合で考えると、

1日のリハビリ人数:14人

1日の総リハビリ時間:4時間40分

私の職場でも、1日の5時間をリハビリ。残りの3時間は他の業務にあてています。

そのため、リハビリ業務だけで精一杯になることはありません。

リハビリ計画書や実施記録などの他業務にかける時間を十分に確保できます。

特養のリハビリ加算は、契約した利用者から1日に12単位が算定される仕組みです。

リハビリの回数にかかわらず算定できるため、病院のようなノルマはありません。

時間的な余裕ができれば、今まで気づかなかった自分の才能を発揮できる可能性も高まります!

回復期リハビリテーション病棟連絡協議会によると、回復期病院の平均在院日数は全国平均で約66.2日。

つまり、約2か月でほとんどの患者が入れ替わります。

東京都社会福祉協議会によると、特養の退所率は25〜30%。100床の施設の場合、1か月で2~3人が入れ替わります。

特養では、それだけ新規の利用者にかける情報収集の時間が少なく済みます。

すでに病態が安定した状態での入所となるため、情報量も多くはありません。

同じ利用者さんと長く関わることで、信頼関係が深まり、変化にも気づきやすくなります。

リハビリにかける時間が少ないため、勤務時間内に記録や計画書など書類の作成を済ませることが可能です。

PTOTSTネットの掲示板内でも、特養勤務者から「残業がない」という声が多く聞かれています。

実際に私も、残業は施設内研修という特養に課された研修のときのみ。

サービス残業もなく、ほぼ定時でタイムカードを打刻できています。

また、ひとり職場となるため周囲と比べられたり、無理に勉強会やスキルアップを強制されることはありません。

無理に成長を強いられるのではなく、自分らしく働ける環境は、長く安心して理学療法士を続けるための土台になります。

特養

- リスクと隣合わせの仕事

- 先輩からの教育・指導

- 先輩や他職種とのコミュニケーション

- 仕事にやりがいを感じない

上記の病院と特養の違いについて、具体的に説明します!

特養は生活の場であり、積極的な治療を必要としない利用者さんが集まります。

そのため、リスク管理による精神的負担は病院ほどではありません。

病院では、「原疾患」「既往歴」「転倒」など多様なリスクへの注意が必要になります。

特養では疾患へのリスク管理よりも「転倒」や「負荷量」に対する注意が必要です。

BorgスケールやATポイントといった知識を用いることで、病院よりも少ない精神的な負担で仕事が可能です。

「患者さんに何かあったらどうしよう」という不安から解放されることで、心も体もしっかりリフレッシュできます。

リハビリの収益性が低く複数のリハ職種を雇用できない特養では、リハ職は基本ひとり職場となります。

直属の上司がいないため、指導・教育によるプレッシャーは皆無です。

勉強会への参加を強制されることもなく、自己研磨は自分の意志次第。

上司のプレッシャーから開放されれば、他人と比較することなく、過去の自分との成長を実感できます。

特養では、介護士を除いてどの職種も1人〜5人ほどの少数で構成されています。

私の働く施設では、以下のような構成になっています。

| 職種 | CW | NS | CM | SW | 栄養士 |

|---|---|---|---|---|---|

| 人数 | 40人〜50人 | 3〜5人 | 1〜2人 | 1人 | 1人 |

お互いに職種が違えば、一方的に指導を受けることはなく上限関係を意識することはありません。

介護士以外の職種にとっては、誰と話をするにも相手が他職種になるのは当たりまえの環境です。

そのため、相手を「他職種」と感じることは少なく、誰に対しても「職場の同僚」という感覚をもつようになります。

上下関係・職種の壁がない特養では、自分の意見も尊重されやすく利用者さんの生活にしっかり貢献できます。

病院ではリハビリと書類業務で1日が終わってしまいます。

しかし特養では、リハビリに費やす時間は1日の60%のみ。

残りの40%の時間で、自分のやりたい仕事を選んで注力することができます。

病院とはまったく異なる働き方となるため、新たなやりがいを見つけやすい職場です。

特養ではリハビリ以外でも施設に貢献することを求められています。

そのため、コスパやタイパを考慮したうえで、やるべき仕事を自分で考えて行動します。

病院では「こなす」働き方をしていたひとも、特養では「考える」働き方に変わります。

自分の考えで行動し結果がでれば、大きなやりがいを感じられます。

【体験談】私が「もう限界」と感じてから転職でもち直した話

私は3年きっかりで回復期病院から特養に転職しました。

私が転職を決意した理由は3つ。

1.やらされている感覚でやりがいを感じなかった

2.欠点ばかりに目を向けられ自信をなくしていた

3.低い昇給額に将来が不安になった

以前の職場(回復期病院)は、教育に力を入れていて成長を強制される環境でした。

・業務後に近隣施設の勉強会へ強制参加

・定期的な外部研修への参加が暗黙の了解

・3年間、週1ペースの症例発表を継続

これだけ強制されれば、確実に成長はできていました。

しかし、自らの意思ではなく、やらされているためやりがいは感じませんでした。

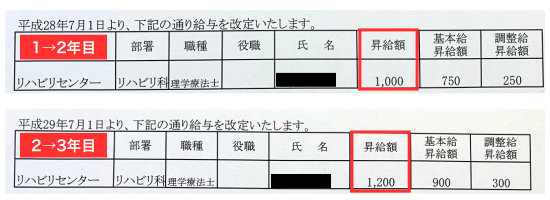

給与面でも、1年間の昇給額は1,000円。

成長しても次から次へと欠点を指摘され自己肯定感は下がるいっぽう。

上司に萎縮し、うまくコミュニケーションをとれなくなるという負の連鎖。

そこで、3年目の10月に転職エージェントに登録。

2ヶ月後の12月には内定をもらい「特養」への転職を決めました。

結果、体力的・精神的負担は軽減し、毎日仕事に行くのが苦に感じなくなりました。

上記の経験から、「理学療法士として働くのに疲れた」と感じたら転職をおすすめします!

医療・福祉業界では、3年以内に離職している人は意外と多くいます。

厚労省が公表しているデータによると、3年以内に離職する人は41.5%。5人に2人は離職しています。

「疲れた」と感じるのは、ちゃんと頑張ってきた証です。

頑張ってきたなら、しっかり評価してくれる職場・もっと楽に働ける職場はあるはずです!

「疲れた」と感じた今が、見直すタイミングかもしれません。

今の職場がすべてじゃない!選択肢をもつことが心の余裕につながる!

「仕事に行くのが憂鬱。毎日がしんどい」

「1日をただ乗り切ることしか考えられない」

上記のように心が追い詰められる原因は「ここでダメだったら終わりかも」という思い込みです。

でも実際は、今の職場がすべてじゃありません。

そして、「辞める」か「続ける」かの二択ではなく、“選択肢を持っておくこと”が、心に余裕を生むコツです。

そのために、今すぐ転職活動をしなくてもできる3つのステップを紹介します。

病院だけが理学療法士の働き場所ではありません。

介護施設、訪問リハ、デイサービス、クリニック、一般企業など、自分に合う働き方は他にもあります。

「なんとなく知ってる」ではなく、「自分に合ってそうか」を意識して、少しずつ情報を集めてみましょう。

「安定した勤務環境でチームで働く楽しみを味わいたい」

→老健や特養

「利用者の生活に寄り添ったリハビリをしたい」

→デイサービス

「専門的なスキルをじっくり極めたい」

→クリニック

大切なのは「いつでも動ける状態」でいること。

そのために、施設ごとの特徴や働き方を、少しずつ見ていきましょう。

転職をすぐにしなくても、「自分が選べる求人がある」と知るだけで安心感が変わります。

そのためには、ハローワークや転職サイトをざっと見ておくだけでOK。

転職エージェントも、登録なしで求人を見ることができます。

当ブログでおすすめしている3つのエージェントの、求人検索ページを以下にまとめておきます。

気になる求人をブックマークしておくと、「私には転職先の候補がある!」と心の余裕につながります。

求人を見るという小さな行動が、やがて大きな安心につながります。

「もう少しだけ頑張ってみよう」と思うのは悪いことではありません。

しかし、頑張りすぎて壊れてしまわないように、自分なりの“限界のライン”を決めておくことが重要です。

例えば、

【感情面の限界ライン】

休日も仕事のことで頭がいっぱいになったら

【身体面の限界ライン】

慢性的な頭痛や腹痛が続いたら

【環境面の限界ライン】

1ヶ月のサービス残業が20時間を超えたら

限界ラインを決めておくことで、「我慢を続けること」ではなく「自分を守ること」に意識を向けられるようになります。

「他にも選べる場所がある」と知ることは、それだけで心の安心につながります。

無理に転職する必要はありませんが、「どんな選択肢があるのか」を知っておくだけでも、気もちが軽くなるはずです。

転職活動の軸をつくるために「疲れた理由」に順位をつけよう

いつでも転職に踏み切れるように、今感じている職場の不満に順位をつけてください。

なぜなら、「給料」「労働時間」「人間関係」など複数ある不満をすべて解消できる職場はないから。

・給料が今より高い

・1日の業務量が少ない

・有給が気軽にとれる

上記のような条件を満たす求人は滅多にありません。

だからこそ、「こんな思いはもうしたくない!」と思う順に整理しておくことが大切です。

転職エージェントに登録したときにもまず聞かれるのが「希望条件」です。

このときに、思いつくままに希望を伝えてしまえば、転職はうまくいきません。

だからこそ大切なのは、「自分にとって何が一番大事なのか」を明確にすること。

人間関係のストレスがつらいのか?

給与や待遇が見合っていないことに不満があるのか?

業務量や責任の重さに限界を感じているのか?

優先順位をしっかりと考え、欲張りすぎずに2つくらいに絞るのがベスト。

絞り込むことができれば、紹介される求人の質がぐっと上がり、ミスマッチの少ない転職活動が可能になります。

たくさんの「妥協できない点」が思い浮かぶ場合は、浮かんだ順にトーナメント方式で比較していくと順位がつきます。

最後まで勝ち残ったものが、あなたが最も重視したい転職の軸になります。

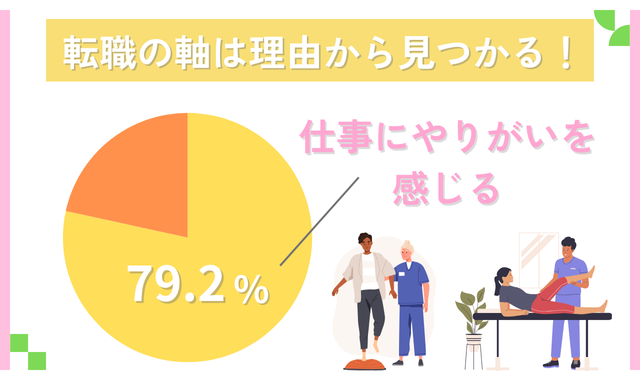

【79.2%が実感】理学療法士の仕事は「やりがい」を感じやすい!

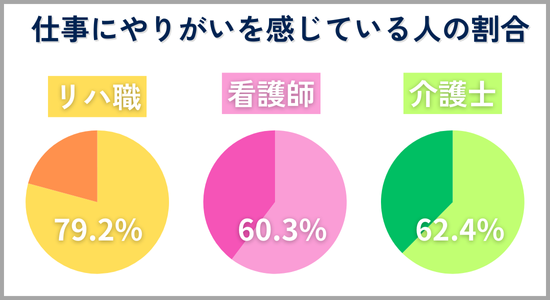

マイナビコメディカルの調査によると、79.2%のPT・OT・STが仕事にやりがいを感じています。

| 職種 | やりがいを感じる |

|---|---|

| PT・OT・ST | 79.2% |

| 看護師 | 60.3% |

| 介護士 | 62.4% |

PT・OT・STは医療・福祉業界のなかでも仕事にやりがいを感じている人が多い傾向にあります。

いっぽうで、PT・OT・STの年収は民間給与平均よりも100万円低い結果がでています。

| 平均年収 | |

|---|---|

| PT・OT・ST | 430万円 |

| 全国平均 | 530万円 |

給与面では報われないなかでも、仕事にやりがいを感じている人が約8割。

理学療法士の仕事は、それだけ魅力的な仕事だということです。

このようなデータは、「今は疲れていても、本来はやりがいを感じられる仕事だ」という事実を思い出させてくれます。

だからこそ、今やりがいを感じられていないなら、いちど立ち止まってみてください。

・患者さんから感謝の言葉をもらえる

・患者さんが良くなっていくことを実感できる

・自分の専門知識を活かせて働ける

上記のような「嬉しい瞬間」や「やりがいを感じられる瞬間」があったはずです。

やりがいを感じられる仕事だからこそ、その気持ちを大切にできる職場を選ぶことが大切です。

【まとめ】「もう限界」と感じたら働き方を見直そう!

理学療法士として「疲れた」と感じるのは、あなただけではありません。

まずはその理由を見つめ直し、自分に合った対処法を考えることが第一歩です。

私の場合は、「特養へ転職」という決断をしたことで身体的・精神的負担はグッと軽くなりました。

職場を変えなくても、「選べる自分」でいるだけで気持ちはラクになります。

そのためにも、疲れた理由に優先順位をつけ、転職活動の軸を明確にしておきましょう。

そして忘れてはならないのが、理学療法士という仕事の本来の魅力。

やりがいを感じられる仕事だからこそ、自分に合った働き方ができる環境を選ぶことが大切です。

まずは、「選べる自分」でいるために、求人に目をつけておきましょう!

あなたが、無理なく自分らしく働ける環境と出会えることを心から願っています。