特養で理事を兼務しつつ理学療法士として働く「Bすけ」です!

当ブログは、上記のような悩みをもつPT・OTのためのブログ。

実は、私自身が同じような悩みを抱えていたことから当ブログを立ち上げました。

私は上記の悩みを、特養へ転職することで改善できました。

現在は、特養で働いて8年目。

3年目からは「理事」を兼務させてもらっています。

ただ、現在は「webマーケター」になるべくオンラインスクールを受講中。

特養で自信をつけたことで、他業種に飛び出す勇気がでたよ!

2026年1月の転職を目指して奮闘中です!

私が新卒で入職したのは回復期病院。

よく言えば教育熱心。悪く言えば欠点ばかりに目を向ける職場でした。

・週1ペースの症例発表でダメ出し

・毎日「なぜなぜ」上司から質問攻め

・勉強会への自主参加を暗黙の了解

自分の意思とは関係なく学び続け、プライベートを犠牲にする毎日。

成長よりも欠点ばかりを指摘され続けるうちに自信を喪失。

新卒から3年間、職場に行くのが憂鬱だと思わなかった日はありません。

憂鬱な毎日を解決してくれたのが、特養への転職でした。

病院と特養では働き方がガラリと変わります。

だからこそ、病院で抱えていた悩みを解決できたとも言えます。

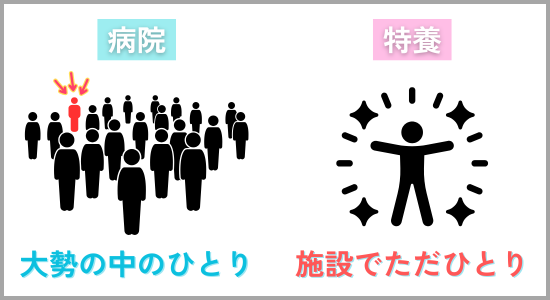

特養では、施設で唯一のPTとして、誰もが私を頼ってくれます。

周りから認められることで、自己肯定感は上昇。

子供のころから内向的だった私が、自ら進んで研究大会で発表するという変貌ぶり。

「環境が変われば、行動が変わる」とはよく言ったものです。

PTやOTが転職を考えるとき、「特養」を選択肢に入れる人はほぼいないでしょう。

理由は、特養の募集自体が圧倒的に少ないから。

理学療法士協会の統計によると、特養で働く会員は758人。

病院で働く会員の1.04%にすぎません。

そのため、具体的な働き方などの情報も不足しており、余計に選択肢に入りづらいという悪循環。

特養で7年間働いてきた私が断言します。

「特養はホワイトに働けて、リハ職が評価されやすい職場です!」

「セカンドキャリアへの道も開きやすい職場です!」

もし、「特養なら自分の悩みが解決できるかも」と少しでも思った方は、読み進めてください。

特養で悩みを解決できる理由を具体的に解説していきます!

ピンポイントで詳細を知りたい方は下記のボタンから、気になる項目をご覧ください。

特養で解決できる悩み・解決できない悩み

解決可能な悩み

- もっと評価されたい

- 役職を狙いたい

- 残業なく働きたい

- 1日18単位なんて無理

- 他人の目を気にせず働きたい

- セカンドキャリアを考えたい

どんなに頑張っていても、20~30人いる同僚のなかでは薄れてしまう。

年功序列のなかで、いつになっても役職の見込みはなし。

毎日18~20単位のノルマに追われて1日が終わる・・・。

これらの悩みは特養で解決できます!

反対に、給料アップやスキルアップは実現しにくい職場です。

解決できない悩み

- 給料アップしたい

- 治療スキルを極めたい

- 研究発表に力を入れたい

特養の特徴を簡単にまとめると、

なぜ、働く場所が異なるだけでこんなにも違うのか?

理由は、働き方が特養と病院では大きく異なるから。

特に大きく異なるのは以下の3点。

1.リハビリは実施回数に関係なく1日ごと請求できる

2.リハ職は施設に自分ひとりだけ

3.1日のうちリハビリにかける時間は6割だけ

上記の違いにより、あなたの悩みが特養では解決できます。

次の項では、1つ1つの悩みに対して特養で解決できる理由を具体的に解説していきます!

もし、現時点で悩みが曖昧な場合は以下の記事を参考にしてください。

理学療法士のよくある不満をまとめています。

特養であなたの悩みが解決できる4つの理由

上記で説明したような悩みが解決できると、以下のような未来が見えます。

ここからは、特養で上記の悩みを解決できる理由について、具体的に解説していきます!

特養にリハ職はひとりだけです。

つまり、PTならPT、OTならOTの知識をもつのは自分ひとり。

そのため、病院よりも自分の希少価値が自然と高まり、評価されやすくなります。

例えば、以下のような場面で頼りになるのはリハ職である自分ひとりになります。

・新規の利用者を評価してほしい

・膝を痛がっている利用者を見てほしい

・利用者の居室環境を考えてほしい

・適切な歩行補助具を選んでほしい

・利用者の座位姿勢を安定させてほしい

上記のような生活上の困りごとを相談できる相手は、あなた「ひとり」だけです。

病院との大きな違いは、利用者さんよりも職員から頼られること。

「あーっ!いた!いた!」

リハビリのためにホールを歩いていると、上記のように呼び止められることは日常茶飯事。

頼られれば頼られるほど自己肯定感が高まり、仕事に対するモチベーションは上昇。

相談に全力で応えれば、さらに相談が集まるようになり評価は高まります。

結果、介護部長や理事といった役職に就きやすくなります。

特養でのリハ職の将来性については、以下の記事でより詳しく解説しています。

特養の魅力のひとつが、超ホワイト環境で働けるということ。

施設によって異なるため100%とは言えませんが、特養で働く多くのリハ職がホワイト環境で働いているのは事実。

リハ職の掲示板として有名なネットの投稿を見ても、多くの療法士が定時退社できています。

私自身も定時退社で土日休み、有給は好きな時に消化できています。

ホワイト環境で働ける理由について、以下に解説します。

定時退社ができるのは、リハビリにかける時間が病院よりも少ないから。

特養のリハビリ時間は自分で自由に設定することができます。

私の場合は、以下のようなスケジュールで1日のリハビリ時間は約5時間。

図表

そのため、リハビリ計画書やリハ記録などの書類を業務時間内で終わらせることが容易。

リハビリ時間を自由に決められる理由は、機能訓練加算が以下のような要件になっているから。

・利用者100人に対して1人以上の機能訓練指導員を配置

・多職種共同で機能訓練計画書を作成

・計画書に沿って機能訓練を行う

病院のように1単位20分という概念はありません。

リハビリ目標を達成するための計画になっていれば、頻度や時間は自由に設定できます。

そして、リハビリの頻度に関係なく1日に約120円を請求できる仕組みになっています。

だから、マンパワーに合わせてスケジューリングが可能であり、定時退社が可能になります。

図解(私の勤務表)

土日休みがとりやすい理由は、リハビリ加算の算定要件にあります。

上記で説明した通り、個別機能訓練加算はリハビリの実施回数に関係なく1日に約120円を請求できる仕組みです。

そのため、自分が休みの日でも自動的に加算は算定されます。

つまり、「休めば施設の加算が減る」という心配は無用ということ。

だから、土日に関わらず好きな曜日に休むことが可能です。

有休が使いやすい理由は、自分が休んでも誰にも迷惑がかからないから。

リハ職がひとり職場となる特養では、自分の仕事は自分ひとりで管理します。

そのため、自分が休んでも代わりに誰かに負担をかけることはありません。

逆に言えば、休めば休むだけ仕事が溜まります。

しかし、期日までに自分の仕事さえ終われば、いつ休もうと誰にも迷惑は掛からないため、有休を気兼ねなく使えます。

特養での仕事管理のコツは、リハビリ計画をあらかじめ余裕をもって作成することです。

機能訓練加算の算定方法については、以下の記事にまとめています。

すでに説明した通り、特養はリハ職がひとり職場となります。

比較される相手はいません。勉強会参加を強いる上司もいません。

そのため、あなたが自己研磨をしなかったとしても、誰も何も言いません。

意欲のない人が特養に就職すると間違いなく衰退します。

逆に、他人の目がなくても事故研磨できる人にとっては最高の環境です。

自分の意思で、自分の好きな分野を、自分のペースで学べるから。

私の場合は「転倒対策」に興味をもち、多職種共同で利用者の転倒を防ぐことに力を入れてきました。

「論文を読み漁る→自職場で実行→課題を改善し再実行」

このようなPDCAサイクルを回し続けてきました。

そして、最終的には転倒数を半減させることができ、県主催の研究発表にて発表を行いました。

特養は、自分の興味がある分野を周りの目を気にせず学べる職場です。

ただし、学びたい分野が自分の職場で活かせるものかどうかの判断は必要です。

職場で活かせるなら、セカンドキャリアのためのスキルを磨いても問題ありません。

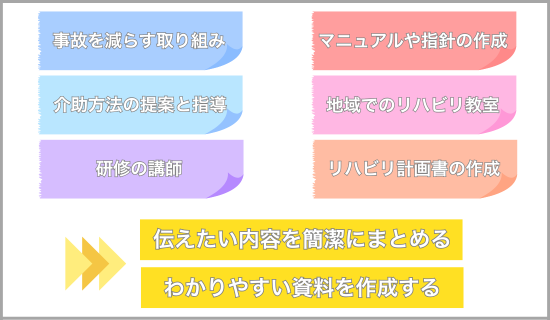

リハビリだけが仕事じゃない特養では、様々な仕事が転がっています。

自分の目的とするスキルに繋がりそうな仕事があれば、積極的に拾ってくればOK。

病院で働いているあなたは今、一般企業に転職して通用する自信がありますか?

「YES」と答えられるほぼいないでしょう。

この理由は、PTやOTとして身につけてきたスキルが「アンポータブルスキル」だからです。

特定の企業や業種、職種でしか活用できないスキルのこと。

反対に、どこにでも持ち運び可能なスキルを「ポータブルスキル」と言います。

ポータブルスキルは、職種が変わっても、業界が変わっても役立てることができるスキルです。

特養で働くと、ポータブルスキルが自然と身につきます。

私が特養で身につけたポータブルスキルは3つ。

1.プレゼンスキル

2.ライティングスキル

3.タイムマネジメントスキル

特養でポータブルスキルが身につく理由は、「人に伝える仕事」が増えるから。

特養ではリハビリにかける時間が少なくなり、治療スキルというアンポータブルスキルは衰えます。

しかし反対に、「人に伝える」仕事が増えることでポータブルスキルが身につきます。

具体的に、私が行っている人に伝える仕事は以下の6つ。

これらの仕事を、リハビリ以外の限られた時間のなかで計画的に進めます。

特養での働き方は、どちらかというと一般企業の働き方に近い感じだね。

上記5つの仕事をリハビリと並行して行っていれば、タイムマネジメントスキルが身につきます。

当然、人に伝えることでプレゼンスキル・ライティングスキルも身につきます。

特養なら、PT・OTとして働き、給料をもらいながらセカンドキャリアの準備ができるのです。

専門スキルを伸ばしたい:病院

ポータブルスキルを伸ばしたい:特養

セカンドキャリアを考えている人にとって、特養は最善の選択肢と言えるよ!

ここまでは、特養で働くメリットについて説明してきました。

次の項では、特養で働くなら覚悟しておくべきデメリットについて解説します!

特養での働き方をより詳しく知りたい方は、以下の詳細ページをご覧ください。

特養で働くことで生じるデメリット

どこの職場でも、メリットもあればデメリットもあるのが当然。

特養で働くなら受け入れるべきデメリットは以下の2つ。

1.専門外の仕事を任される

2.治療スキルが衰える

それぞれ詳しく紹介していきます!

「利用者の送迎をお願いしていい?」

「食事介助を手伝ってくれる?」

上記のように、人手不足の際にはヘルプ依頼が来ることもあります。

特養では職種関係なく、ひとりが休めば全員でカバーし合うのが基本です。

PT・OTはひとり職種であり、時間の融通が効きやすいことから、ヘルプ依頼が来やすい職種。

特養でのリハ職は「何でも屋」になりがち・・・。

専門スキルをまったく活かせないような仕事でも、特養では助け合いの精神が必要です。

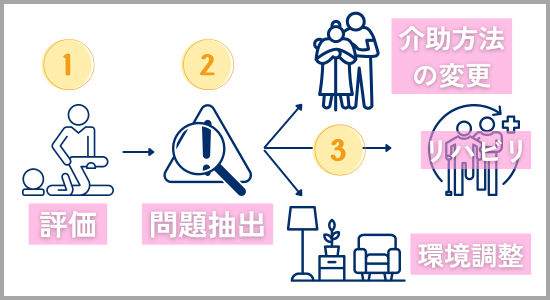

特養のリハビリは、病院と比べると時間も頻度も少なく機能維持が目的となります。

病態がすでに固定化されていることもあり、改善を図ることは困難。

そのため、治療手技を使うことがほぼありません。

リハビリのイメージは以下の通り。

機能維持を図りつつ、問題点に対しては介助方法を変えたり環境調整で対応します。

当然、使わない知識や技術は衰えてしまったり忘れてしまいます。

もし、特養から病院やクリニックに転職を考えるなら治療スキルを学び直す必要があります。

この2点が特養で覚悟すべきデメリット。

もし、2つをデメリットと感じないなら、特養はあなたにとって最適な職場だと言えます。

以下の記事では、デメリットについてより詳しく解説しています。

特養への転職方法

当り前ですが、求人探しで最も大事なのは情報収集です。

だからこそ、転職支援のプロである転職エージェントに頼るのが最善策になります。

自分で行う情報収集ではどうしても浅い情報になり信憑性に欠けます。

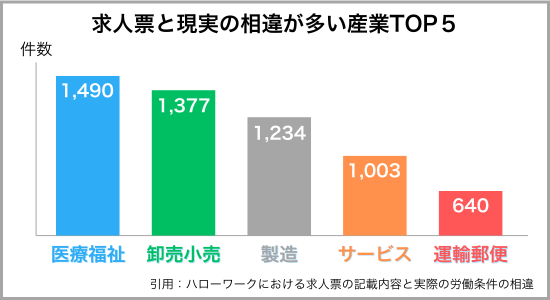

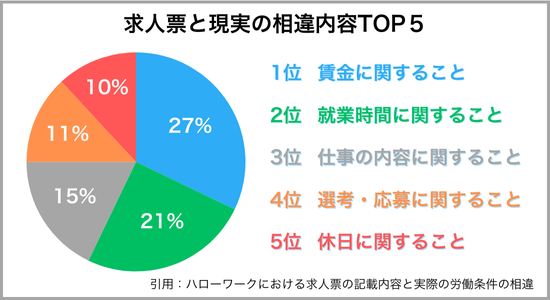

実は、医療福祉の業界では「求人情報と現実の相違が多い」という事実があります。

厚労省によると、医療福祉業界で1年に1,490件の求人票と現実の相違が報告されています。

なかでも、相違内容として多いのが「賃金」や「就業時間」に関すること。

転職エージェントに頼れば、労働時間や休日、給与水準の正確な情報が手に入ります。

なぜなら、エージェントは「求人先の採用担当」「過去に面接を受けた求職者」両方から情報を仕入れているから。

また、内定時には契約条件をデータとして残すため、入職後の相違をなくすことができます。

でも、転職エージェントってたくさんあって迷う・・・。

おすすめはPTOT人材バンク!その理由を次の項で紹介するよ!

「どうしても転職エージェントは使いたくない」という人は、以下の項にスキップしてください。

リンク:転職エージェントに頼りたくない場合は転職サイトを利用しよう

情報収集の重要性については、以下の記事で詳しく解説しています。

PT・OTによく利用されている転職エージェント5社を比較した結果がこちら。

| エージェント | 対応エリア | 求人数 | サポート体制 | 利便性 |

|---|---|---|---|---|

| PTOT人材バンク 総合評価:5.00 | 全国 地方の求人 が豊富 | PT:16,878 OT:15,261 ST:8,488 | 面接対策(同行あり) 履歴書・経歴書の添削 | 27項目の検索 連絡:LINE◯ |

| PTOTSTワーカー 総合評価:4.50 | 全国 東京・関西の 求人が豊富 | PT:15,690 OT:13,143 ST:6,116 | 面接対策(同行あり) 履歴書・経歴書の添削 | 12項目の検索 連絡:LINE◯ |

| マイナビコメディカル 総合評価:4.50 | 全国 地方の求人は 少なめ | PT:15,944 OT:14,097 ST:7,415 | 面接対策(同行あり) 履歴書・経歴書の添削 | 17項目の検索 連絡:LINE◯ |

| レバウェルリハビリ 総合評価:3.00 | 千葉 東京 神奈川 | PT:4,644 OT:3,598 ST:2,014 | 面接対策 履歴書・経歴書の添削 | 連絡:LINE◯ |

| PTOTキャリアナビ 総合評価:2.0 | 関東 関西 | 非公開 (かなり少ない) | 面接対策 履歴書・経歴書の添削 | 連絡:LINE◯ |

理由は、公開求人数が業界No.1で、担当が親身になって相談に乗ってくれるから。

私も、今の職場には「PTOT人材バンク」を利用して入職しました。

求人数が多いこともあり、登録から内定まで2ヶ月でスムーズに転職を成功させることができました。

特に、担当が親切丁寧に手厚くサポートしてくれたのが印象的でした。

電話での相談が必要なときも、必ず事前にお伺いのメールが届き、気遣いを存分に感じました。

実際にPTOT人材バンクを利用した人の多くが担当を評価しています。

PTOT人材バンクへの登録は以下の情報を打ち込むだけで、約1分で可能です。

・保有資格、常勤or非常勤

・現在の状況と希望転職時期

・住まい、生年月日、名前

・電話番号、メールアドレス

良い求人との出会いはタイミング次第。いつでも情報を受け取れるよう転職する1年前を目安に登録しておきましょう!

「PTOT人材バンク」については、以下の記事で詳しく解説しています。

理事を狙える特養を探す(※知りたい人だけ読んでください)

特養では、ただのPTやOTでも理事など役職に就くことは可能です。

特養のリハ職は、基本ひとりのため病院よりも断然、役職に就きやすい環境だから。

実際に、私は特養に転職して3年目に「理事」を兼務することができたよ。

ただ、理事や役職だけを目当てに特養に転職することはおすすめしません。

なぜなら、「特養なら役職に就ける」という確証はないから。

選ぶのは人であり、スキル・年功序列・好き嫌いなど選考基準は予測不可能だからです。

それでも、参考程度に「理事を狙える施設」の探し方を知っておきたい!

以下に詳細の記事を用意したよ。

期待しすぎないように注意してね!

特養ならではの面接を攻略する

特養でアピールすべきポイントは、PTやOTとしての知識量やスキルではありません。

アピールすべきは、

特養では、上記のような人材が求められているからです。

特養は生活の場であることから、利用者さんにより良い生活を提供することが使命です。

優れたスキルをもっていても、症状が固定化された利用者さんの機能向上は望みにくいのが現実。

そのため、リハビリだけに拘らず多職種共同で様々な視点からアプローチできる人がより求められます。

早速、面接でのアピール方法を紹介するよ!

特養の面接で聞かれる項目は以下の5つが基本。

①自己紹介(PR)

②現在の仕事内容と役割

③志望動機

④転職理由

⑤逆質問

聞かれることは、特養でも病院でも一般企業でも大きく変わりません。

8割から9割が上記のような質問内容になります。

上記のなかで、アピールができる質問項目は以下の3つ。

【例文】

私は3年間、急性期病院で患者さんのリハビリを行ってきました。

特に、リスク管理を得意としており医師や看護師と情報を共有しあい、危険予見から急変や転倒を防いできました。

特養でも、介護士や看護師とともに利用者さんの転倒や病気の予防につなげたいと考えています。

【例文】

回復期病院で働いて4年目になります。

現在は、病院内の栄養サポートチーム(NST)の役割を任されています。

会議の場以外でも各職種と頻繁に情報交換を行い、高速でPDCAサイクルを回すことを意識していました。

その結果、チームの協力や先輩のサポートのおかげもあり2年連続で褥瘡ゼロを達成できました。

逆質問とは、面接の最後に面接官から聞かれる「何か質問はありますか?」のこと。

【例文】

特養ではリハビリの収益性が低いと事前に調べて分かりました。

そこで、私はリハビリだけでなく他の面でも施設に貢献したいと考えています。

例えば、転倒事故を減らすことです。

介護士や看護師など他職種がそれぞれの分野でアイデアを出しあう機会をたくさんもちたいと考えています。

その他に、〇〇さんが理学療法士に求めることはありますか?

もし、自分なりの回答が思い浮かばない場合は相談にのるよ。

エックスまたはブログ内のお問い合わせより質問ください!

特養に入職してからの働き方を知る

PT・OTが特養に入職したらまっ先に行うべきが「個別機能訓練加算」をとるための準備です。

なぜなら、施設がPT・OTを雇ったメインの理由は、この加算を算定するためだから。

しかし、個別機能訓練加算は幅広い加算の取り方があり、施設によって方法はさまざまです。

確実に加算を算定するためには、以下の2ステップで進めてください。

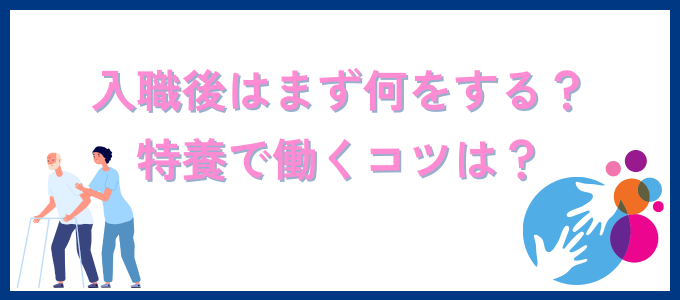

個別機能訓練加算Ⅰの要件を流れに沿ってまとめると以下のようになります。

①家族・利用者へリハビリ概要・料金を説明

②他職種共同で計画書を作成

③計画に基づいたリハビリ開始

④3か月ごとに内容の見直し

⑤その都度、家族に説明し同意を得る

どのような形でリハビリを提供するかがいちばんの悩みどころになります。

・個別リハor集団リハビリ?

・実施頻度は?

・1回のリハビリ時間は?

・リハビリを実行する人は?

上記のように、施設ごとに決定できる事項がたくさんあるからです。

決める際のポイントは2点。

例えば、1週間に1回のリハビリ頻度で考えると、1日に実施すべき人数は以下のとおり。

| 施設の入所者数 | 1日のリハ実施人数 |

|---|---|

| 50人 | 10人 |

| 60人 | 12人 |

| 70人 | 14人 |

| 80人 | 16人 |

| 90人 | 18人 |

| 100人 | 20人 |

1回のリハビリ時間が15分と考えても、1日に16人のリハビリとなると余裕はありません。

もし有給休暇を1日でも取得すると、1日に20人で手いっぱいになってしまいます。

そのため、80人以上の利用者を抱える施設では、1対1の個別リハビリは難しいと考えます。

利用者の数が80人を超えるようであれば、以下のような提供方法も有効です。

メニュー①:介護士による集団体操を毎日5分

メニュー②:PT・OTによる機能訓練を週1回10分

特養では、リハ職だけで加算をとるという考えは捨てるべきです。

利用者の人数に応じて、他職種にも協力してもらうことを考えましょう。

特養では、介護士との関係性が働きやすさを左右する鍵になります。

よい関係性が築ければ、

上記のような好循環を作りだすことができます。

なぜ介護士なの?看護師は?

利用者の生活を24時間、支えているのが介護士だから。

PT・OTが個別の機能訓練として利用者に関われる時間は限られています。

1週間に5分~20分の機能訓練だけで利用者をよくすることは困難です。

もし、介護士との関係性が築けなければ、特養ではPT・OTは無力だと言えます。

介護士との関係性を築く方法が「ギバー」になるということ。

PT・OTしか知りえない知識や技術を、とにかく介護士に提供しましょう。

・入所者の介助方法の伝達

・入所者の病的リスクの伝達

・入所者の自助食器の選定

・入所者の車いす調整

・職員の腰痛に対するアドバイス

上記のような専門的知識を提供し続けることで、相手には返報性の原理が働きます。

相手から何かを与えられたら、「何かお返しをしなければ」という気持ちが働く心理効果のこと。

さらに、自分の意見を聞いてもらうためのポイントが、

例えば、過介助になっている利用者の移乗介助の改善を介護主任に頼む場合。

「利用者の移乗方法を変えられませんか?

今みんなが行っている方法は、利用者の能力を活かせずに過介助になっています。

ただ、過介助の原因には多忙な業務による精神的な焦りもあるかと思います。

そのため、まずは余裕のある日だけでも、主任から意識づけの声がけをしてもらえませんか?」

相手ができていないことを責めるのはNG。

できない理由を推察し共感することが大切です。

特養に関する疑問になんでも答えます!

当ブログ内で解決できない疑問があれば、直接質問してください!

お問い合わせフォーム、またはエックス・インスタにて受け付けています。

エックスからの質問がいちばん気づきやすいです!

【メディア関係者の皆さまへ】

当ブログでは、特別養護老人ホーム(特養)におけるリハビリテーションに関する情報発信を行っております。

現在、特養でのリハビリに関する記事の執筆や取材協力のご依頼を受け付けております。

筆者は、特養にて現役の理学療法士として6年間勤務しており、現在は理事として施設運営にも携わっております。

現場と経営の両方の視点をもっているからこそお伝えできる、一次情報に基づいたリアルな内容をお届けしています。

また、専門性と現場感のある信頼性の高い情報にて価値あるコンテンツが提供できるよう努めています。

記事の監修・寄稿・インタビューも可能ですので、ご希望の内容がありましたらお気軽にお問い合わせください。

どうぞよろしくお願いいたします。